お役立ち情報

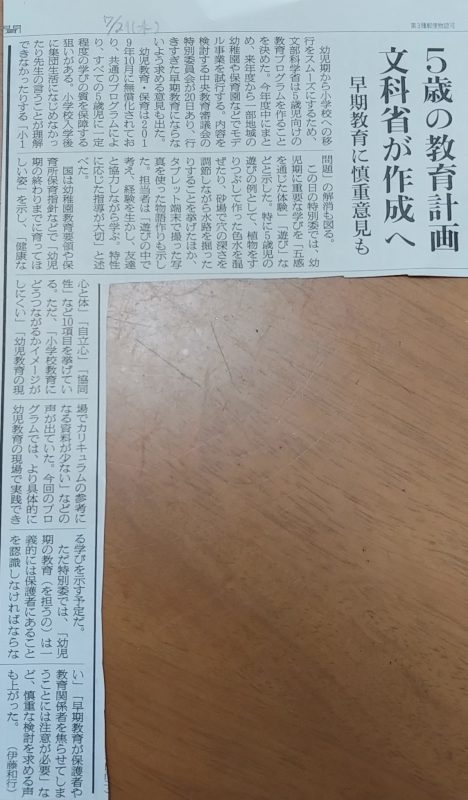

文部科学省が「5歳児の教育計画」を作成し、2022年度からモデル園で実施!

文部科学省は、5歳児、いわゆる年長さんから小学校へスムーズに移行するために、5歳児向けの教育プログラムを作ることを決めました。

2021年度中に内容をまとめ、2022年度から一部の地域の幼稚園や保育園をモデル園とし、試作を始める予定です。

▼幼保無償化で5歳児に一定の学びの質を補償するのも狙い

2019年10月に実施された幼保無償化。この時点で、5歳児への学びは検討されていたようです。

無償化されれば、5歳児なら誰でも園に通うことができます。どんな子どもでも共通プログラムにより5歳時に対して一定の学びの質を補償することができます。

▼欧米に比べ、半年遅い小学校の入学も懸念されていた

欧米では日本でいう年長の9月に新学期が始まります、またプリスクール事業を展開し、日本でいう園の年中・年長から、ある程度の学びの機会を設けている国は多いです。

昨年、新型コロナウイルスが蔓延した来た時に、「これを機に半年遅らせて9月入学にしたらどうか」という意見が出ました。

しかしそれだと、今でいう小1の9月になってしまいます。これでは小学校への入学が欧米よりも1年遅れることになってしまい、反対意見が多く出たそうです。9月にするなら今よりも半年早めないと意味がない、という意見もあったそうです。

▼小学校に入ってから集団生活になじめない子どもをなくすために

「小1プロブレム」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。小学校の入学後に集団生活に馴染めなかったりする子どもが多い傾向があることを言います。

幼稚園ではある程度集団生活になじむようなイベントが多いですし、規模も人数も大きいです。しかし保育園は人数も少なく家庭保育の延長であり、プレ集団生活を体験する場がどうしても少なくなってしまいます。

小1プロブレムは保育園ママパパにとって他人ごとではなく、心配している親が多いのも事実です。

▼実際にどんな学びが行われるの?

7月21日に開かれた特別委員会では、幼少期に必要な学びついて、「五感を通じた体験と遊び」と示しました。

例えば、植物をすりつぶして作った色水を混ぜて色を楽しんだり、砂場で穴の深さを調節しながら水路を掘ったりすることなどが挙げられました。

また、タブレットを使って撮った写真を使って物語を作ったりなども示しました。

担当者は、「遊びの中で考えながら経験を生かし、友達と協力しながら学ぶこと」「その子の特性に応じた指導」が大切だと述べました。

国は、幼稚園の教育要領や、保育園の保育指針などで、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を示しています。

10項目あり、健康な心と体、自立心、協同性などが挙げられています。

▼早期教育には慎重な意見も

現場からは、「小学校の教育にどうつながるかのイメージが分かりにくい」「幼児教育の現場で、カリキュラムの参考になる資料が少ない」など心配の声も出ています。

今後は共通プログラムを作ることで、より具体的に幼児教育の現場で実践できる学びを示す狙いもあります。

ただ、内容を検討する中央教育審議会の特別委員会は、行き過ぎた早期教育にならないように、と求める意見も出たとのことです。

幼児期の教育を担うのは一義的には保護者にあることも認識しなければなりません。

早期教育という言葉ばかりが先行し、保護者や教育関係者を焦らせてしまうことになってはいけません。

いずれにせよ、「ただのお勉強」にならないように慎重に検討していってほしいです。

2021年7月21日(水)朝日新聞朝刊より出典・引用しています。

https://www.asahi.com/