お役立ち情報

不妊治療とお金-ライフプランを考える

晩婚化が進む日本、そうなると晩産化も進みます。不妊治療を受ける人が増える一方で、お金について悩む人は多くいます。

保育園で保育士をしていると、二人目不妊で悩んでいる夫婦もよく見かけます。

不妊治療とお金について、基本的なことを押さえておきましょう。

▼とにかくお金がかかる高度な不妊治療

現在、不妊の原因を調べる検査については公的医療保険が適用されます。しかし、体外受精(採取した卵子に精子をかける)や顕微受精(顕微鏡で見ながら卵子に精子を注入する)などの高度な不妊治療は適用されません。

不妊に悩む人を支えるNPO法人「Fine https://j-fine.jp/ 」が2018年に行ったアンケ―トによると、治療費の総額が100万円以上になった人の割合は56%にも上りました。

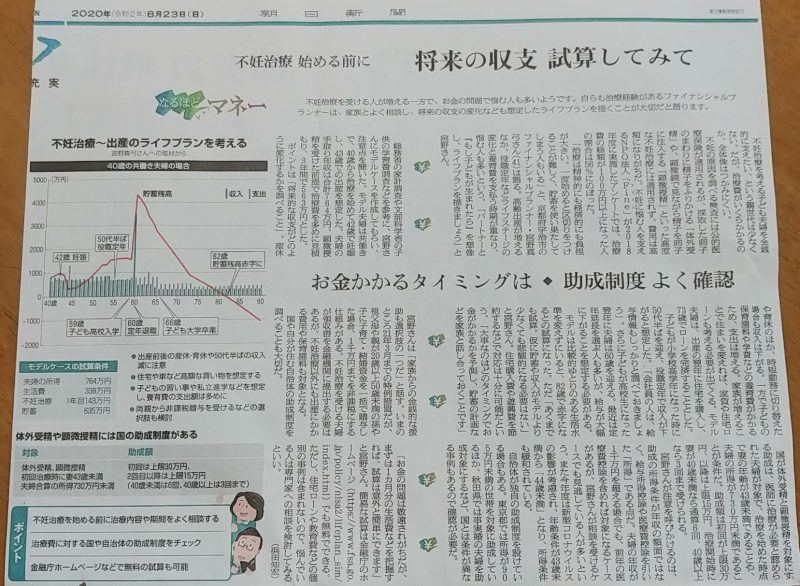

▼FPがモデルケースを作成

ファイナンシャルプランナーの宮野真弓さんは、総務省の家計調査や文部科学省の学習費調査などを参考に、モデルケースを作成しました。

・共働き

・40歳で治療を始めて42歳で妊娠、43歳で出産と仮定

・夫婦の手取り年収は764万円

・顕微授精を受け、治療費は3年間で563万円

・44歳で住宅を購入、ローンの返済は73歳

ポイントは、将来的な収支がどのように変化するかを調べることとのことです。

例えば、産休育休のほか、時短勤務に切り替えたら収入は下がります。しかし、子どもの保育料や学費などの支出は増えます。

家族が増え住まいを変えれば、家賃や住宅ローンも払う必要があります。

子どもが小学校高学年になると50代半ばになり、役職定年などで収入が下がります。そして高校生になったら定年を迎えます。

比較的ゆとりのある生活水準を保つままだと、83歳で赤字になるという試算になりました。

しかし、あくまでもモデルケース。住宅購入費や遊興費を押さえることで、対応は十分に可能です。

▼60代70代に多い「不妊治療をする子ども夫婦を支えたい」

2021年3月までの特例措置ではありますが、祖父母や親が、20歳~50歳未満の孫や子どもに、子育てや結婚資金を一括で贈与した場合、1000万円までを非課税にする仕組みがあります。

不妊治療の領収書を金融機関に提出しなければなりませんが、その他にも出産や保育料も対象となっています。

▼国や自治体の助成制度も利用しよう

国は、以下のような助成をしています。

・体外受精と顕微授精

・医師に治療が必要と認められた夫婦が対象

・治療を始めた時点での年齢が、妻が43歳未満(2020年度はコロナの影響で44歳未満)

・夫婦の所得が年730万円未満(額面ではなく控除を引いた手取り)

・初回が上限30万円、以降は上限15万円

・治療開始時に妻が40歳未満なら通算で6回、40歳以上なら通算で3回まで

また、各自治体で独自に助成を行っていることも多いので、調べてみましょう。

2020年8月23日(日)朝日新聞朝刊より出典